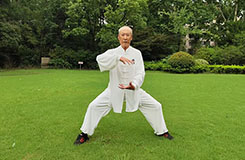

太极拳养生文化生成的内涵与特征

发布时间:2025-07-19

来源:武当养心谷 浏览次数:1276

太极拳作为中国优秀文化载体,在今天日益凸显出其重要的养生价值。太极拳养生也成为时下人们关注的重要话题。产生于明末清初的太极拳,尽管在诞生之初具备武术技击、养生的多重属性,但是伴随着太极拳文化属性的演变,其蕴含的养生文化逐渐进入人们视野,成为人们锻炼身心健康的重要手段。

从传统养生到太极拳养生的历史追溯

传统养生为太极拳养生奠定了厚重文化基础

养生是中国一种独特的文化现象。对养生的认识,可追溯到原始社会末期至商周时期。在原始社会末期,由于人类生存条件简陋,医疗意识匮乏,为适应潮湿阴冷的生活环境,人们经常会做些舞臂伸腰踢腿的动作,并且发现这些动作可以达到强身健体的效果。于是就产生了能治疗人们肠胃疾病的“消肿舞”。“消肿舞就是人类最原始的一种养生活动”。到了春秋战国时期,《庄子》一书中开始出现了养生一词。围绕着养生思想,产生了以“养神”为主的养生,有以“养形”为养生。由此产生了有以“静养为主”为主的养生和以“动养为主”的养生。各种养生思想各持己见,形成了“诸子峰起”“百家争鸣”局面。庄子养神这一主张,其认为静养:“只要神静,自然形正,正所谓‘无视无听,抱神以静,形将自正也’”。

华佗借鉴先辈经验,模仿动物形态,根据“户枢不蠹,流水不腐”的理论,“从而创编了《五禽戏》,开了以套路为形式的中国导引养生的先河”。墨家学派创始人墨子,根据日常生活经验,认为运动可以养生,养生来源于日常生活,这种传统养生的生活方式存在并延续在后来的养生思想中。随着中医理论的发展,也为养生体系的确定提供了理论依据。《黄帝内经》指出,养生需“审其阴阳,以别柔刚;阳病阴治,阴病阳治”。只有当人体阴阳和谐时才能保持身体健康。历史悠久、内涵丰富的传统养生理论,为太极拳养生思想的诞生奠定了坚实的文化土壤。

太极拳彰显出丰富的传统养生文化特质

太极拳作为中国武术的重要组成部分,在众多武术拳种中,其产生的时间较晚。在太极拳产生之初,其养生思想就融汇其中,成为太极拳文化中的重要组成部分。太极拳养生文化体系的形成,源于中国武术技术发展的不断成熟。以搏杀格斗为主的中国武术,一直把“强身”作为武术习练的重要指导思想。而“强身观”指导下的中国武术,围绕“技击”的终极目标,武术习练者不断挖掘人体潜能,甚至出现超越常人生理极限的现象,由此也给习武者的身体健康带来负面影响。在特殊的文化背景下,“技击之道是太极拳发展的主脉”。但随着武术技术的不断完善,“受养生思想影响,武术的习练超越了简单的肢体运动,开始融入导引、吐纳、守一、胎息等修炼方法;武术功法也融入了呼吸、导引内容”。实际上,太极拳诞生之初即具有养生的典型特征,太极拳汲取传统养生文化以及医学理论的精华,并将其融入到太极拳理论体系之中。

太极拳注重对静养、练气的养生思想摄入。养气这一观点出自道家老子,《道德经》 第五十二章“塞其兑,闭其门,终身不勤。”节制欲望,用心感受那种大自然带来的静,感受那细柔匀长的呼吸,“虚到极点,静到纯境”的精气。人活一口气,“气”无处不在,实际上高亨早就有研究“道运循环而不息者,即是宇宙之母力无处不有,无时不动,未尝稍息”。传统以“静养”为主养生思想影响,太极拳技术练习中强调以意运气,意味着用想象来引导身体活动,并不局限于单一的运动,而是开发本体功能的一种主观臆想,这种修炼已然不是简单的身体活动,而是修养身心的一种太极拳养生文化。在此基础上,注重对静养、练气的养生思想摄入。

太极拳注重对“动养”思想的摄入,形成了内外兼修的养生思想。朱熹说:“太极动而生养,不是动后生阳,盖才动便属阳,才静便属阴”。与动相比最初身体属于静态,在静态基础上肢体不断变化活动,便是在静态基础上建立的动态,当运动停止后再次恢复平静,如此循环可以明显解释,动静也就是中医养生文化讲到的阴阳平衡,一旦阴阳失衡,就是所谓动静两极化,不能循环转化,因此身体运转不畅通。“太极拳与引导术结合而形成的‘内外兼修’的特色”。太极拳讲究以“意”行“气”,以“意”导“气”;“运动如抽丝,迈步如猫行”;“阴不离阳、阳不离阴”。太极拳在运动过程中追求“静”,把传统养生的“静养”思想融合在其运动的整个过程中。由此形成了动静结合、内外兼修的运动风格与特征,同时也体现出典型的传统“动”“静”结合的传统养生思想。

太极拳养生文化的内涵阐释

养生,顾名思义就是通过保健方式来延长生命时间,提高生命质量,达到未病先防,延年益寿的养生目的。随着中国传统养生思想的发展,不同养生思想诞生了形式多样的养生方法。作为中国武术重要拳种的太极拳,在追求技击格斗的武术属性基础上,也非常重视对养生思想的摄入,形成了内涵丰富的太极拳养生文化。

太极拳体现出儒家文化养生观

儒家文化作为中国文化的重要组成部分,不仅对中国人的生活方式、思维方式有着深远的影响,同时也蕴含着丰富的养生思想。孔子作为儒家思想人物代表,曾在君子有三戒中提出:“及其壮也,血气方刚,戒之在斗”。“三戒”观点蕴含着孔子对养生的认识。太极拳作为中华文化的载体,体现出独特的儒家养生文化特征。太极拳作为武术的一个拳种,首先具有传统武术搏杀的典型特征。但太极拳在技击理念中,无处不体现出淡化竞争,强调“不打”的理念。太极拳从开始习练之初,就有了对好勇斗狠行为的约束,在体现出太极拳不打思想的同时,也契合了儒家养生文化观。

“形具神生”的积极主张,出自儒家荀子的养生思想。认为只要人能够支配自身感官和识别能力,理性对待自然规律,充分发挥人体自然功能,就可以做到“天地官而万物役役”。太极拳作为儒家文化的载体,其技术体现与理论内涵强调“方者,其形;圆者,其神也。”因此,太极拳习练者必须达到形神具备,才能掌握整体的技术内涵,否则仅仅掌握套路的练习动作,而忽略其内在神韵,到最后只能是“练拳不练功,到老一场空”的空架子而已。由此,太极拳的运动方式体现,以及理论指导是有益于人体身心健康的整体循环。通过太极拳对习练者形的调整,以此达到对神的调动与形合一的目的,同时体现出太极拳形神具备的理念与中医养生理念不谋而合。

太极拳体现出道家文化养生观

道家文化养生观主要体现在“清心寡欲”,太极拳作为道家文化的载体,在技术要领中“如未熟练拳法者,不可躐等而习用法”,强调练习太极拳一定要戒骄戒躁,熟练掌握后循序渐进。习练者有追求也是需要根据自身由浅入深,否则“弗惟外之是鹜,而为内之是求”,若逾越等级,不按照次序练习,最终只是空中楼阁,毫无成效。通过太极拳降低人的欲望、减少人的私心,从而达到修身养性的目的。

道家学派创始人老子强调“静以养生”,静就是“致虚极,守静笃”,人体应该“顺应自然”才能长寿。太极拳在习练过程中一直强调心要静,入静是对太极拳习练者的基本要求。在此基础上,“丢掉自己”,“丢”不仅要丢掉僵力,还要丢掉拙力。太极拳只有在“丢掉自己”的基础上,才能达到知彼,通过听劲,达到知彼;而后通过舍己从人、引进落空,达到牵动四两拨千斤之效果。李亦畲在《五字诀》中指出:“由己则滞,从人则活”。充分说明了太极拳习练过程,就是不断丢掉自身欲望,让自身达到“致虚极,守静笃”的境界,进而实现太极拳阴阳相济、阶级神明的境界。因此,太极拳无论是在练习技术的指导思想方面,或者是对习练过程因遵循的规则和要求方面,都体现出了“清心寡欲”的养生思想,同时也体现出顺应自然,合乎自然规律的道家养生思想。

太极拳体现出中医文化养生观

中医养生观念包含预防观、整体观与平衡观。注重未病先防,精神与身体的整体保养,认为阴阳平衡,就是健康的标准。太极拳预防疾病的相关研究认为“太极拳对人体运动系统与相关疾病预防或干预,呈现层层递进的特征,并取得大量研究成果。”由此可见,太极拳有一定的预防疾病的作用,通过适当练习太极拳可促进全身内外循环,濡养各脏腑气,维护身体免疫系统,增强抵抗病菌和自身调节修缮过程,达到预防疾病的目的。

太极拳养生实际上是通过自身活动,调动自身骨骼肌的同时配合呼吸运行,达到梳经活络,使整个肢体平衡协调。练习太极拳时,身体不断运动调节每个系统的功能,根据自身通过大脑调控,用意念主动放松,主动调整个身体状态。“达到美与善、内涵与外在的高度统一”,太极拳讲究的“天人合一”“形神合一”,正是体现太极拳独特的辩证施治整体观念。

“太极拳之拳架,由于造型美,动作刚柔并济,开合相寓,虚实互换,快慢相间。”太极拳拳架重心左右虚实转换,时刻守中,此消彼长,练形不露形,形中张弛有度,实中藏虚,不偏不倚。太极推手时用中,周身灵活变换,虚中有实,内外协调运转。阴不离阳,阳不离阴,阴阳循环转换。太极拳行走拳架中的松活弹抖,“不丢不顶”“不贪不欠”正是在推手中更能发挥其顺势借力,独具特色的技击方法。这种防中有攻,化中含打的阴阳理念与中医养生平衡观正好契合。

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:19955260606 13965271177。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:603516977@qq.com。

武术传承人 入驻统计

截止到:2025-10-24 23:03

已入驻名师:68人

已入驻传承人:146人