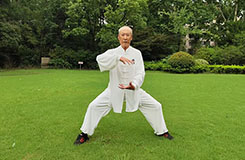

被封印的武艺:小农思维、门户之见与皇权禁武,如何锁死民间武术千年?

发布时间:2025-07-08

来源:且说自话 浏览次数:1185

武术长期以缓慢的节奏发展,农民阶层作为民间习武群体的重要组成部分,其自身特性、生存状态及社会地位对武术的传承与演进产生了深刻的制约。这种限制不仅体现在个体行为与观念层面,更渗透到武术发展的宏观格局与历史进程中。

1.阶级属性限制发展格局

民间习武者多为农民、手工业者等,习武目的常局限于个体生存,如自保、护院或谋生,缺乏推动武术体系化发展的长远规划。以明清时期为例,众多民间武术流派多停留在家族传承或师徒授艺层面,未能形成跨区域的教学体系。同时,封建等级观念严重渗透武术传承,“门第之见”“传男不传女”等规则普遍存在。像许多拳种早期仅在家族内部流传,直至近代才逐渐外传,极大限制了武术的普及与创新。

2.传统思想阻碍科学迭代

部分武术流派带有迷信与神秘主义色彩,依托宗教、民间信仰形成,如少林武术与佛教的结合。同时,将武术功效玄学化,例如宣扬“气功护体”“隔山打牛”等说法,缺乏对人体的理性认知,导致技术发展停滞。并且,“尊师重道”的传统使习武者过度依赖师承,不敢突破既有套路。传统武术强调“一招一式皆有出处”,抑制了对实战技术的改良。

3.组织模式导致资源分散

民间武术多以小规模的“拳社”“武馆”为单位,各自为战,难以整合资源。这种松散结构使得武术训练缺乏统一标准,习武者实战能力参差不齐。此外,不同武术流派间“门户之见”严重,相互排斥甚至冲突,如历史上少林与武当的传说性对立。门派之争消耗了武术发展的能量,阻碍了技术交流与融合。

4.历史环境形成发展阻碍

在农耕社会的小农经济模式下,民间习武者多为“业余习武”,农忙时务农、闲时练拳,无法形成专业化的训练体系,使得武术始终停留在“民间技艺”层面。同时,封建统治阶层为维护统治,常对民间习武持警惕态度,如清代颁布“禁武令”。这种打压迫使武术只能在地下或边缘群体中发展,例如一些秘密组织将武术与活动结合,因官方限制,武术传承常以隐蔽方式进行,难以公开发展 。

综上所述,武术在民间发展缓慢是多种因素交织的结果。阶级属性决定了习武者难以跳出个体生存需求,缺乏体系化发展的视野;传统思想中的迷信色彩与守旧观念,阻碍了武术向科学化、理性化方向革新;松散的组织模式与门派壁垒,导致资源分散、内耗严重;而封建时代的经济基础与统治政策,更从外部限制了武术发展的空间。这些因素共同作用,使得武术长期在传统框架内循环,难以突破固有格局,错失了向现代化、专业化转型的历史机遇。唯有突破这些桎梏,武术才能在新时代实现创造性转化与创新性发展。

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:19955260606 13965271177。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:603516977@qq.com。

武术传承人 入驻统计

截止到:2025-10-25 08:40

已入驻名师:68人

已入驻传承人:146人