传统武术到底练什么?

发布时间:2025-07-19

来源:武术与搏击 浏览次数:1601

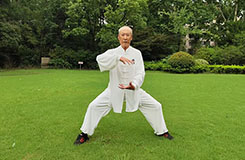

传统武术的练习核心并非单一维度,而是融合了身体、心理、哲学与文化的综合体系。其本质可概括为以下六个层面,每个层面相互渗透,共同构成传统武术的独特价值:

1. 身体机能:从“外练”到“内养”的递进

基础训练:通过站桩、套路、器械练习等,强化筋骨力量、协调性、柔韧性与平衡感。例如,太极拳的“云手”动作需全身协调发力,形意拳的“三体式”则训练下肢稳定性与重心转换。

内功修炼:高级阶段注重“气”的引导与运用,如八段锦、易筋经等导引术,通过呼吸与动作的配合,调节内脏功能,增强免疫力。这种“内养”理念与现代运动科学中的“功能性训练”有异曲同工之妙。

2. 技击智慧:以弱胜强的策略体系

力学原理:传统武术强调“四两拨千斤”,通过杠杆、螺旋、惯性等力学原理,以小力破大力。例如,太极拳的“掤、捋、挤、按”四正手,利用对手力量方向的反转实现控制。

战术思维:包含“听劲”(感知对手力量)、“引化”(化解攻击)、“发劲”(反击)的完整链条,强调“先守后攻”“以静制动”,而非单纯追求力量或速度。

3. 哲学思想:天人合一的实践路径

阴阳平衡:动作设计体现阴阳对立统一,如刚柔相济、动静结合。例如,八卦掌的走转需“步如趟泥”,暗合“地”的沉稳,而掌法变化则追求“天”的灵动。

五行生克:部分拳种(如形意拳)以五行(金木水火土)对应五脏与动作,通过练习调和身心,体现“天人相应”的东方哲学。

4. 道德修养:武德与人格的塑造

戒律规范:传统武术门派均有严格门规,如“八不打”(不击裆、眼等要害)、“五不传”(心术不正者不传),强调武者需具备仁义礼智信。

心性磨炼:通过长期重复练习培养耐心、专注力与自控力。例如,站桩需忍受肌肉酸痛,套路练习需克服枯燥,这些过程实为对意志的考验。

5. 文化传承:活态的非物质文化遗产

历史脉络:每个拳种均承载地域文化与历史记忆,如太极拳源于河南陈家沟,融合道家老庄思想;咏春拳则与岭南民俗紧密相关。

仪式符号:从师徒传承的“叩头礼”到门派特有的器械形制(如大刀、九节鞭),均构成文化认同的符号系统。

6. 现代转化:从实战到健康的适应性演变

竞技化:散打、太极推手等现代竞技项目保留传统技击内核,同时适应体育规则。

健身化:简化套路(如24式太极拳)与养生功法(如五禽戏)成为大众健身选择,其低强度、高趣味性的特点符合现代健康需求。

争议与反思

实战性争议:部分传统武术因缺乏现代擂台验证被质疑,但需注意其训练体系本就包含“演武”(套路)、“打练”(对练)、“散手”(实战)分层,现代竞技环境可能限制其全面展现。

文化符号化:过度商业化导致部分流派偏离核心价值,需警惕将武术简化为“舞蹈”或“杂技”。

结语:传统武术的本质是“通过身体实践实现自我完善”的东方智慧体系。它既非单纯暴力工具,也非神秘玄学,而是将生理训练、心理修炼与文化认同融为一体的生命哲学。在当代,其价值更体现在促进身心健康、传承文化记忆与提供另类思维模式上。

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:19955260606 13965271177。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:603516977@qq.com。

武术传承人 入驻统计

截止到:2025-10-24 22:58

已入驻名师:68人

已入驻传承人:146人