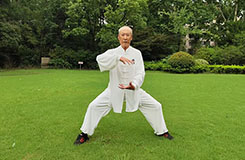

回顾1983年纪录片《中华武术》,期待武术重新“热”起来

发布时间:2025-07-14

来源: 武术影像志 浏览次数:1119

八十年代武术热潮:一段不该被遗忘的“黄金复兴”与文化坚守

八十年代的中国,正经历着一场席卷南北的“武术热”。改革开放的春风吹醒了沉寂多年的传统文化,而武术——这门承载着中国人尚武精神与哲学智慧的技艺,在时代浪潮中迎来了前所未有的复兴。彼时,从街头巷尾的晨练人群到电影院里座无虚席的功夫片,从油墨飘香的武术杂志到各地武馆的门庭若市,武术不再是小众圈层的“秘传技艺”,而是成为全民追捧的文化符号。这场热潮的珍贵之处,不仅在于它让各流派武术得以重见天日,更在于它为后世留下了一份“全景式”的传承记录——其中,既有对传统拳脉的打捞与梳理,也有对流派差异的尊重与呈现,恰与今日武术传承中“同质化”“片面化”的倾向形成鲜明对比。

热潮中的“传统苏醒”:流派纷呈的本真面貌

八十年代的武术复兴,首先体现在对“冷门”拳种的重新发现。在那个信息尚未被网络垄断的年代,民间拳师的口述、家族秘传的拳谱、地方武协的挖掘整理,让许多濒临失传的流派得以浮出水面。

彼时的“热”,并非盲目跟风,而是带着对“本源”的追问。无论是形意拳的刚猛、八卦掌的灵动,还是太极拳的柔化与发劲,各流派都在这场复兴中展现出最本真的面貌。这种多元并存的氛围,让武术传承保持了“生态平衡”——没有哪一种风格被捧为唯一标准,也没有哪一段历史被刻意遮蔽。

电影与杂志:武术文化的“扩音器”与“档案馆”

八十年代武术热的“燎原之势”,离不开两大载体的推波助澜:武术电影与专业杂志。

香港功夫片在此时迎来黄金时代,从《少林寺》的横空出世到李小龙系列电影的持续热播,银幕上的拳脚功夫不仅塑造了“侠之大者”的形象,更将“气”“劲”“内功”等抽象概念转化为直观的视觉冲击。观众在为李连杰的“醉拳”喝彩、为李小龙的“截拳道”震撼时,也开始好奇:现实中的武术是否真的如此?它点燃的“求真欲”,推动了人们对传统武术实战价值的重新审视。

与此同时,《武林》《中华武术》等杂志成为连接爱好者与拳师的桥梁。这些刊物以“考据严谨、兼容并蓄”为宗旨,既刊登名家访谈,也连载拳谱解析、流派溯源。它们像一座座移动的“档案馆”,让散落民间的拳理、技法得以系统保存,不至于在岁月中被遗忘。

香港纪录片:南北流派的“全景式留影”

值得一提的是,八十年代香港制作的武术纪录片,为这场复兴留下了极具价值的影像注脚。这些纪录片跳出“门派之争”的局限,以“记录者”的视角走遍南北,甚至包括一些鲜为人知的地方拳种,都被收入镜头。

热潮远去后的反思:为何我们怀念八十年代?

如今,当武术逐渐沦为“健身操”的代名词,当某一种风格被包装成“唯一正统”,当网络上充斥着“门派攻击”与“历史虚无主义”,八十年代的武术热便愈发显得珍贵。那段岁月的可贵,在于它的“纯粹”——人们热爱武术,既为其“防身御侮”的实用价值,也为其“文武兼修”的文化内涵;更在于它的“敬畏”——对历史脉络的尊重,对拳理本源的坚守。

今天的武术爱好者之所以对八十年代念念不忘,或许正是因为那是一个“各美其美、美美与共”的时代氛围,恰是武术传承最需要的“元气”。

回望那段热潮,我们看到的不仅是一段青春记忆,更是一面镜子:照见了传承应有的模样——尊重历史、包容差异、坚守本真。唯有如此,才能真正摆脱“堙没”的危机,在时代长河中继续流淌,让武术重新“热”起来。

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:19955260606 13965271177。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:603516977@qq.com。

武术传承人 入驻统计

截止到:2025-10-25 10:56

已入驻名师:68人

已入驻传承人:146人