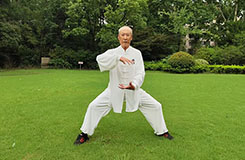

传统武术:在竞技化浪潮中迷失的“初心”

发布时间:2025-07-08

来源:且说自话 浏览次数:867

最近跟几个孩子聊天,说起武术,聊到最后都得出一个共识,自认为并非纯粹的竞技武术或传统武术习练者。曾自认习练的是武侠电视中的传统拳术,后来才幡然醒悟:其所演练的,不过是披着传统外衣的竞技化产物。

这套体系虽冠以传统之名,其灵魂却已被“比赛”二字牢牢锚定——动作的编排、劲力的表现、演练的标准,无一不是服务于裁判的打分、赛场的胜负。传统拳术所承载的文化底蕴、身心修炼乃至实战精神,在此框架下,已然面目模糊,甚至被悄然置换。

这种竞技化的“传统拳术”,其内在矛盾与价值错位尤为显著。

诚然,教练口中不乏“内外三合”、“攻防技击”的拳言俚语,它们如同悬浮在空中的教条,神圣却不可触及。

招式如何具体应用?在何种情境下应对何种攻击?面对真实的速度、力量与意图时如何应变?这些核心问题,往往被“动作要标准”“劲力要顺达”的赛场要求所淹没。

“较力”练习——这种检验技术、培养对抗本能与距离感的基石训练,更是被有意无意地回避,可以说在训练中杳无音讯。没有真实的对抗,“攻防”便沦为优美的肢体符号,失去了其作为武术根基的实质意义。

传统武术本有“内强外壮”的期许,追求气血充盈、筋骨强健、精神饱满。然而,在竞技导向的严苛训练下,这一初衷常常被扭曲。

为追求动作的高、难、美、新,身体被迫承受超越自然生理限度的负荷,关节在反复的极限扭转中磨损,肌肉在过度拉伸或不当发力中劳损。长期下来,“强身健体”的承诺,竟演变成“伤还不如不练”的残酷现实。

拳术的“样”也在此过程中悄然改变——动作或许更“漂亮”了,符合了评分规则,却也离其本真的、服务于身心和谐与实用效能的形态越来越远。

那么,我们习以为常、甚至被灌输的“价值”究竟何在?当我们剥开层层包装,竟发现一个令人错愕的答案:练好武术,获得冠军是为了“一份更好的工作”。而这工作的前提,又紧密捆绑着“一份好的学业”(如特长生加分、体育院校录取等)。

于是,一个巨大的悖论产生了:武术习练,本应是一个“自然而然地”通过艰苦磨砺来锤炼意志、锻造体魄、领悟文化、甚至掌握自卫技能,从而“成就”个体生命质量(包括学业、事业、人格)的过程。然而,在当下的竞技化逻辑中,这个过程被彻底倒置。

武术习练本身“不再是目的”,不再是成就生命完整性的内在途径。它被降格为“追求学业、工作等外在目标的工具”。我们刻苦训练,不是为了武术本身赋予我们的成长,而是为了它能换取升学考试的分数、特招的资格、履历上的亮点。

“两者看似相同,其内外价值也相去甚远”。表面上看,都是“练武术”,似乎都指向“更好的人生”,但内核却天差地别。

因此,对于许多在竞技化传统拳术体系中摸爬滚打的习练者而言,最大的“价值”困境在于:我们以为在练习武术,实则可能在不自知中参与了一场价值的异化游戏。

武术的核心精神——强身、自卫、养性、健身——在竞技规则、升学压力、功利诉求的合力挤压下,或被悬置,或被扭曲,甚至被彻底置换为一种纯粹的交换工具。

习练者付出的汗水、伤痛、时间,最终指向的并非武术本身许诺的内在圆满,而是一个外在的社会阶梯。这种“南辕北辙”的体验,正是价值迷失的深刻痛感。

它促使我们反思:在当下的社会文化语境中,如何能在竞技体育的框架之外,重新发掘和守护传统武术的本质价值?如何让武术的习练,真正成为“成就人本身”,而非仅仅是“服务于外在目标”的途径?这或许是竞技武术光环背后,留给所有习练者最沉重也最根本的叩问。

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:19955260606 13965271177。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:603516977@qq.com。

武术传承人 入驻统计

截止到:2025-10-25 08:37

已入驻名师:68人

已入驻传承人:146人