传承、交流、出海,崆峒武术被世界看见

发布时间:2025-07-17

来源:崆峒发布 浏览次数:995

夕阳西下,崆峒文武学校的演武场上,130名红衣少年列队肃立,鼓声骤起,沉重而干脆,队伍应声而动,少年人手中的扇子唰地展开,九节鞭甩出寒光,兵器交错间,脚步扎实踏地,身体潇洒如风。紧接着,崆峒奇兵震撼出场,大烟锅的铜头抡过,九尺钉耙横扫,连枷的木槌砸落,沉雄的脚步与呼喝声交织,汗水顺着少年绷紧的下颌滴落……此刻,文武学校的少年们正在为“崆峒杯”全国传统武术邀请赛暨2025崆峒武术大会开幕式演出作最后的排练。

一场关于千年武脉的赓续与发扬,正蓄势待发,“崆峒杯”全国传统武术邀请赛暨崆峒武术大会即将启幕。这场武术盛会,以“文体旅康养融合”为主线,通过精彩赛事、武医融合、侠文化体验等,架起一座联通传统与现代、本土与世界的武术之桥。

固本培元 根脉深植

在崆峒山脚下,由崆峒区政府投资1800万元修建的崆峒文武学校成为崆峒武术传承的“造血心脏”。“崆峒文武术学校已累计向有关单位输送武术人才7000多名,在这里,我见证了许多少年人的蜕变和成长。”崆峒文武学校校长王镖的语气中透着感慨与欣慰。

“这个孩子叫马小龙,是棵学武的好苗子。”指着演武场上一位正在刻苦演练的精瘦少年,王镖说。马小龙来自定西农村,初入体校时性格内向腼腆,甚至因环境陌生而显得格格不入。在系统化的散打训练中,他不仅掌握了格斗技巧,更在日复一日的摔打与对抗中重塑了自我。教练发现他反应敏捷、爆发力强,尤其擅长快速突进和连续组合拳,便给予鼓励和更进一步的指导。仅一年时间,他便蜕变为省赛黑马,以凌厉的攻势击败对手,夺得甘肃省青少年散打冠军。曾经沉默寡言的少年,如今在赛场上眼神坚毅、步伐果决。马小龙说:“武术让我找到了自信。”

家长送孩子来文武学校,不仅是希望他们强健体魄,更期待通过武术淬炼孩子的意志品质、提升个人修养。王镖说:“艰苦的武术训练磨砺毅力,既教会人争取成功,也让人学会坦然面对挫折。”他观察到,小学员们初登赛场时往往怯懦紧张,但经过一两年训练后,便能蜕去稚弱,在赛场上展露自信与锋芒。习武之人的那份独特精气神,正是源于这份由内而外的锤炼与成长。

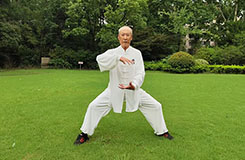

崆峒派武术省级非遗代表性传承人、崆峒武术表演团团长陈虎,12岁时就开始在这里学习崆峒派武术。

多年的学武生涯,让陈虎感触颇深,“所谓术业有专攻,你要在这个领域里有所建树,一定要静得下心、熬得住,不仅是实践,也要有理论、文化、思想哲学方面的学习。”如今,陈虎系统掌握了崆峒派武术各种拳术、器械,并倾囊相授于学生。

“冬练三九,夏练三伏”,这份流淌在崆峒习武者血脉中的坚韧与为国争光的志向,结出了丰硕成果。二十多年来,文武学校的师生们在国际国内各类武术比赛及表演中登场3200余次,勇夺奖牌2700多枚。从这里走出的学生,有的成为省专业运动员,有的应征入伍效力特种部队,有的进入影视行业展露拳脚,有的考入高等学府深造,还有的被北京、浙江、西安等地的知名武校聘为教练。

该校自2009年启动崆峒武术“四进”(进学校、社区、军营、机关)活动以来,成功推动了崆峒武术深度融入社会各领域:在教育层面,武术覆盖平凉市80%以上中小学,被纳入体育课程体系,并创编“崆峒少年拳”等特色项目;在社区推广,由专业教练指导居民习练养生拳、太极扇等简化套路,惠及数千中老年群体;进军营方面,结合训练需求引入擒拿、短打等实战技法;进机关举措则针对公职人员推广融合中医经络理论的崆峒养生拳,助力健康管理。

崆峒武术“四进”活动通过实用化、生活化的路径,正引领武术从单一的竞技实战,走向更广阔的表演展示与民间普及,构建起多维传承体系:专业馆校培养输送人才,竞技武术延续技艺精髓,而数以万计的健身爱好者则拓展了大众参与的广度。面对社会发展和生活方式变迁,崆峒武术不断创新形式,对接社会需求,发展出老少皆宜的健身方式,成功实现了从“非遗传承”到“全民共享”、从“文化遗产”到“生活资产”的文化价值跃升,在更广阔的领域焕发新生机。

昔日的刀光剑影虽已远去,崆峒武术的生命力却愈加蓬勃。公园老者沉腰落马,校园少年列阵挥拳,赛场英姿腾挪闪转……崆峒武术正以万千气象,闪耀不灭的文化之魂,延续着千年武脉。

破浪扬帆 连通世界

崆峒武术近年来以赛事、文旅、海外教学为桥梁,突破地域限制,成为向世界传递中华文化的重要载体。

2024年仲夏,一场跨越重洋的文化寻根之旅在崆峒山上演。在阿根廷国际崆峒武术协会会长张为民的带领下,一支由20名“洋弟子”组成的寻根团,来到了崆峒武术发源地。张为民本人,就是崆峒武术在海外的坚定传播者,数十年来潜心习练、倾囊相授,将崆峒武术深深植根于南美大地。这些来自阿根廷的20名“洋弟子”,身份多样,有大学生、公司职员,也有纯粹的武术爱好者。他们跟随张为民习武多年,对崆峒武术讲究的“以静制动、借力打力、形神兼备、内外兼修”等理法有了相当的领悟。随着会长清晰的指令,20名洋弟子随即开始了他们精心准备的崆峒拳术演练。动作干净利落,开合有序,一招一式投入而虔诚,周围的游客和道人被深深吸引,纷纷驻足喝彩。现在,这些“洋弟子”中已有人在自己所在的国家开办崆峒武术传习所,教更多的人习练崆峒武术。

2023年暑期,崆峒山景区推出的沉浸式“侠文化”主题路线成为文旅融合新亮点。游客身着崆峒派弟子服饰,手持“侠客通关文牒”,在崆峒武术传承人指导下习练基础拳法或奇门兵器。这一创新设计将武侠IP与历史文脉深度融合,吸引了海内外大批游客。来自巴基斯坦、阿尔及利亚等国的20余名留学生深度参与“侠文化”路线,他们学习“崆峒养生拳”,对烟锅、九齿钉耙等造型奇特的兵器尤为热衷。巴基斯坦学生穆罕默德·拉希德感叹:“我喜欢中国的侠义故事,今天练习了崆峒武术,看到了这么多特别的兵器,让人觉得意外又惊喜。我想跟着师傅网上好好学功夫,做一名传播崆峒武术的国际使者。”

崆峒武术近年频频亮相国际舞台,掀起海外“中国武术热”。

在韩国首尔国际武术节上,崆峒文武学校师生演绎的拂尘化剑、烟锅破刃等“奇兵门”招式,令韩国观众惊叹“来自中国甘肃的武术竟如此奇诡精妙”,现场观众争相体验崆峒拳法基础动作。法国文化交流活动中,崆峒养生拳表演成为焦点。崆峒文武学校师生通过“沉肩坠肘”“以气运力”等动作,配合中医经络理论解说,直观呈现武术与养生文化的深度联结。法国观众在体验后感慨:“崆峒拳法很好看也很有特点,每一招一式都在讲述人与自然和谐共生的智慧。”

武术为媒,文明作桥。一招一式间,传递着千载武学的浑厚底蕴;一递一抱中,诉说着中华文化的深邃品格。如今,在美国、法国、新加坡等国家,“崆峒武术”已成为不少武校、武馆和武术赛事的文化标识,也成为中国文化的一张闪亮名片。东方武学正在世界扎下根来。崆峒武术国际协会有2300余名会员,遍布全球。

源于武术,更超越武术。崆峒武术架设的,不仅是技艺交流之桥,更是文化沟通之桥。许多习练崆峒武术的外国学员,在拳脚功夫之外,也爱上了汉语,练起了毛笔字。

固本之根愈深,破浪之帆愈劲。承载着深厚的文化自信,崆峒武术正以万千气象,迈向更广阔的世界舞台。在招式的切磋中,中华文化的精髓悄然播散:“以武会友”传递和平智慧,“抱拳礼”蕴含谦逊美德,“递帖拜师”彰显尊师重道。这些文化符号随着习武者的脚步,跨越山海,向世界生动讲述着中国故事。

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:19955260606 13965271177。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:603516977@qq.com。